两头翘起、中间凹陷,像个马蹄形状的“元宝”(银锭),大家并不陌生。即便是没有见过实物,在影视节目中也见过它的形状。这种银元宝自明中期以来,就是我国最主要的白银货币形式。

但是,银锭为什么要铸造成马蹄的形状,而不是钱的式样?为什么也像铜钱一样被称作“元宝”?重达50两,如何携带?重量、成色都不统一,交易时又如何换算?

上述疑问,不是专门研究中国古代白银货币的,一般都回答不上来。

下面就向大家介绍银锭,我国特有这种“银币”的一些不为大家所知的秘密。

一、白银作为称量货币的形制演变

中国虽然使用白银的历史很悠久,但是在西汉以前,白银主要还是用于工艺上,而不是用作货币。

譬如春秋战国时期很多器物上都有错银的工艺。秦朝统一之后,更是用法律的形式明确规定,白银只能用来制作器物或装饰,而不能作为货币使用。

汉武帝的时候,因为与匈奴作战,用度不足,曾经发行过“白金三品”。因为锡的含量多于银,也仅仅使用了5年就被废弃了,所以还不能说是完整意义上的银币,只可以看成是法定银币的滥觞。此后,白银虽然偶尔也有用作支付工具的情况,但是,直到唐朝中后期以及五代的时候,白银的货币属性才逐渐开始加强,出现了正式进入流通领域的趋势。

1.唐代称“铤”

唐代白银最通行的铸造形式是“铤”,这是根据它的形状称呼的。因为古代习惯将长而且端直的东西称为“挺”,譬如木用“梃”、竹用“筳”。金银称作“铤”,单从字面上我们就能够判断出,它的形状是既长而且挺直。唐代最著名的银铤,是1956年12月在西安市大明宫遗址出土的四块杨国忠等人进献唐玄宗的银铤,重量都是五十两。其中一块银铤铭文记载来源于地方政府征收的税山银,属于地方向朝廷解缴的国库银,最后由杨国忠进献给了唐玄宗。白银在这里起到的作用只是把赋税钱物折换成白银作为财富进献给皇帝,主要是为了便于携带运输,发挥的仅仅是支付手段和储存手段的作用,还不具备流通的职能,因此还不能算是完整意义上的货币。

唐代的银铤,除了长条式样的笏形(板形)之外,另外还有一种船形的,呈束腰两头翘起状。无论是扁平长条的银铤,还是两侧很夸张地翘起的船形银锭,之所以要铸造成这种式样,除了通过展示白银延展性来测试其纯度之外,还能防止银铤里面掺假。

在唐代“铤”有时候也称为“笏”。笏是古代大臣上朝时手执的一种礼器,由象牙、竹木等制成,用来记载一些备忘的事项。因为形状与银铤相似,所以有时铤与笏互用。但是,只有“铤”是正式规定的白银的计数单位名称,唐代一铤的重量为五十两。

2.宋代称“锭”

到了宋代银铤逐渐演变为银锭。这是因为“铤”与“锭”的发音相近,在民间口语中“铤”字就逐渐转为“锭”字,所以宋代以后就专门用“锭”,很少再使用“铤”字了。北宋通行的银锭重五十两,南宋末年曾经出现重二十三两的银锭。宋末元初胡三省在《通鉴释文辩误》中说:“今人冶银,大锭五十两,中锭半之,小锭又半之,世谓之铤银。”说明宋代的银锭按重量分为大、中、小三个等次。

银铤到了宋代不但称呼上发生了改变,形态上与唐代相比也发生了很大的变化。主要表现在由长条的板形演变为束腰的板形。北宋时期的银铤有平首束腰、圆首束腰和弧首束腰三种形制,其中以平首束腰形为主,这是承袭唐代银铤平首长条状特点并加以改变而形成的。南宋银铤主要形制为弧首束腰形,中间内凹,四周有波纹,首部略高于腰部,已有向马蹄形元宝演变的趋势。

3.元代称“元宝”

元代的白银除了统一称“锭”外,正式称作“元宝”也是从元朝开始的。《元史》记载,至元三年(1266),杨湜任诸路交钞都提举时,为了防止白银出入平准库时被偷漏,就将各种大小的银锭都统一铸成五十两重,并且在背面加铸“元宝”两字,表示“元朝之宝”的意思。从这以后“元宝”就成为银锭的通称。

银锭正式称“元宝”虽然是从元朝开始的,但是“元宝”一词却早已在铜钱上使用过,这是因为唐朝的“开元通宝”钱,民间有人读作“开通元宝”,后来铸造的铜钱就有称元宝的。譬如安史之乱时,史思明铸造的“得壹元宝”“顺天元宝”,以及驻守西域的安西守军铸造的“大历元宝”,用的都是“元宝”。五十两重的银锭虽然早在唐代就已经出现,宋金时期也在继续使用,但是,普遍的使用却是始于元代。

据《元史》记载,至元十三年(1276)元军平定南宋回到扬州之后,丞相伯颜号令搜检将士的行李,将搜到的散碎银子都铸成五十两重的银锭并刻上“扬州元宝”,回到大都后献给了忽必烈。至元二十四年(1287),又将征讨辽东所得的白银,同样铸成了五十两重的“辽阳元宝”银锭。扬州元宝、辽阳元宝近年常有出土发现,与文献记载完全一致。元宝的形制像唐代船形银锭,两端呈外弧状,两侧为内弧束腰,周缘折起,略微上翘,中间内凹,比明清时期船形式样的银元宝低平,完全承袭了宋金银锭的形制特征。一般大锭重五十两,中锭重二十五两,小锭重十二两左右,也有重五两的小银锭。

4.明代形制固定

明朝初期对于白银的流通时禁时弛,反复多次。到了明朝中期才确立了白银的主币地位,但是仍然没有铸造成钱的形状,而是继续以元宝(银锭)的形式流通。虽然形制繁杂,式样多变,但是基本上都采用圆首束腰的元宝形式;名称上早期有花银、金花银,晚期有纹银、雪花银、细丝、松纹、足纹等不同的称呼;白银的计算单位为两,两以下是钱、分、厘,都是十进制。普通的银锭为五十两,另外还有二十两、十两、五两、三两、二两、一两不等。最大的银锭有重至五百两的,如现藏于日本造币局的船形镇库银锭,上面有“万历四十五年四月吉造,镇库宝银一锭重五百两”等阴刻文字。日本造币局另外还藏有一个没有年号的刻文为“三百两重二两”的大银锭, [2] 这些都是八国联军入侵北京时日军从户部抢走的。

二、银锭(元宝)的流通使用

清初在货币制度上,继续沿袭明朝的做法,实行的是“银钱复本位制”,就是日常小额的支付用铜钱,大额的支付用白银,铜钱和白银同时在社会上流通使用,这就是银锭要铸造成五十两重的原因。因为,百姓日常在市面上的小额交易主要都是用铜钱,偶尔也使用一些面值比较小的碎银,这在《水浒传》《红楼梦》等明清小说中都有反映。而在大额的商贸以及政府巨额的开支中都使用白银,五十两的银锭主要是供他们使用的,因此根本不存在随身携带不方便的问题。铜钱因为是老百姓日常使用的货币,为了防止私铸造假,所以要由国家统一铸造。白银主要是由富商以及政府大额支付中使用,有专门的验收人员核验,因此采取自由放任的政策,并不铸造银币,而是继续以银锭的形状做大额的使用。

银锭因为已有标准的重量,并铸有文字,内容多为铸造地名、重量、年号、用途以及银匠、监铸官、押运官的姓名,这说明它已经具备了铸币的各种要素。银锭上面的铭文反映了当时的社会经济状况以及白银的使用情况,与税赋政策的变化直接相关联。因此,银锭比后来的银币具有更重要的历史文献的价值。

清代的各项税收,大部分都是折成银两征收。因此,每个州县都设有官匠,负责将纳税人上缴的各种不同形状和成色的银两,熔铸成一定重量及成色的银锭,并打上戳记以示负责,然后由州县负责将银锭解送省城的布政使司库。因为白银每次熔铸都会有损耗以及运输也有成本,为了填补这一部分的损耗和运输的成本,各地的银炉往往都另外加征一部分的火耗,也就是成本费。因为标准不一,各个银炉可以随便定取,因此成为侵渔百姓的一项苛政。

乾隆元年(1736)将各州县所设置的官匠都撤销了,发给辖内银匠记名戳记,纳税人去哪位银匠处熔铸银锭,自行决定,规定每两火耗工钱三至五文,不许多收。这类以熔铸银两为业的银匠,业务推展顺利的后来就逐步演变为“银号”,除了代客熔铸银锭之外,也经营银钱兑换业务。后来,又进一步发展成为信用机关,不但自行发行白银货币——银锭,也与钱庄一样,经营存放款的业务。实际上,银号与钱庄两者的业务相同,都属于“银钱业者”,用现在的说法就是金融行业。只是北方惯称“银号”,南方习称“钱庄”,名称不同而已。各地除了钱业所设置的银楼、银炉之外,海关、官银钱局、银行也以各自名义铸造各种银锭。

清代各府、州、县征收的各项税银,在解缴各省的藩库(布政使司库),或各省藩库解往户部银库时,都需要熔铸成十两或五十两的足色银锭,至于银锭的形状,没有统一的规定。因此,银两的流通价值,与银锭的造型无关,只决定于银锭本身的“平”(称重量)和“色”(看成色)。换言之,因为银子没有“面额”,所以,它的币值是由重量与成色决定的。但是,各地的重量与成色却又都不统一。

三、银锭的重量及秤码

根据银锭重量的大小,大体上可以分为四类:第一类是大锭,俗称元宝,重五十两,这种宝银从明代以来,银锭的两端往往卷起,并向上高翘呈船形,而整个银锭又像马蹄形,也叫马蹄银。各地银锭的形式并不完全相同,有所谓长槽、方槽等,就是根据形状上的特点而起的名称。第二类是中锭,重约十两,多为锤形,或叫小元宝。第三类是小锞或锞子,像馒头,或随意各种式样,重一二两或三五两不等。第四类是散碎银子,有滴珠、福珠等名称,重量多在一两以下。

特别是十两以内的银锭,因为铸造地或者是铸造者的不同,而有各种不同的造型。如方形、圆形、条形、砝码形,以及花形、土豆形、圆盘形等各种式样,不胜枚举。这些银锭都造型优美、工艺精湛,除了作为文物收藏、研究之外,也可以作为艺术品来欣赏、把玩。

清代各地的秤码并不一致,虽然名称上都通称为“两”,但是各地一两的实际重量,却又不尽相同。各行各业都有各自的秤(又称平)。根据有关部门的统计,清代全国各地所使用的平约有一千多种,极为繁杂。但是,最重要的平有四种:

第一种是库平两,为国库收支所用,是全国纳税的标准秤,库平一两重37.31克;第二种是海关两,适用于征收关税,咸丰八年(1858)成立海关后采用,关平一两重37.68克;第三种是广平两,为广东省的衡法,因为广东与外商接触得早,因此在早期的对外贸易中较为重要,广平一两重37.5克;第四种是漕平两,为漕米改征折色,就是不用征米,可以折成白银征收以后所采用的标准,漕平一两重36.65克。四种秤码中,以海关两为最重,广平两次之,库平两又次之,漕平两为最轻。

四、核验成色、计算价值

白银因为没有铸成银币,因此使用的时候除了称重量之外,还需要核验成色,就是检测它的含银量。而银两的成色自古就不统一,清代以“纹银”为标准。所谓纹银,实际上是指白银铸成锭后,锭面上所呈现出的有如水波状的细丝纹路,又称“细丝”,是对品质优良的银子的一种通称。因此,成锭的银子只有成色达到一定的标准才能被称为“纹银”或“足纹”。清代的财政收支,统一都用纹银。支出方面,《清朝文献通考》记载“用银之处,官司所发,例以纹银”;收入方面,各地上缴的各种银两,也必须要熔铸成纹银,才准入库。

根据光绪十七年(1891)印度造币局的测算,纹银的成色是935.374‰,这是一种假想的标准银,现实中并不存在,称为虚银两。但是实际流通的各种元宝(又称宝银),只有按此标准折算后,才能适当地表示出它的价值。例如我们说某物“值银一两”,是指它的价值为纹银一两,即成色为935.374‰的一两银子,但实际上各地使用元宝的成色并非是这一标准,成色高的就需“加水”(申色),反之成色低的需要“补水”(贴色)。道光以后,因为冶铸技术有了大幅度的提高,铸造的银锭的成色比以前的纹银还要高。但是因为传统的纹银成色标准已经被社会普遍接受,所以,后铸的成色较高的银锭就需要“加水”。例如1个五十两重的元宝若“加水”二两四钱,意即可作五十二两四钱纹银使用,称为“二四宝”。因此,成色上所谓的“二五宝”“二六宝”“二七宝”“二八宝”都是以此类推,如果“加水”达到三两,就称为“足宝”或是“足色”。

上海、天津、汉口等商业发达、银两使用频繁的地区,因为交易双方无法核验银两的成色,自清末光绪朝开始,一种代为鉴定银锭成色并保证重量的组织——“公估局”应运而生。银锭铸成之后需要先送公估局去鉴定,公估局的验色师全凭眼力以及经验判断银色的高低。如果有疑问,再穿穴勘验,或者是用锥子敲击银锭的关键部位,凭借声音,就可以判断银锭的内部是否灌有铅、锡等杂物。验色师将银锭的成色与本地通用宝银的标准以及重量进行比较,核算出应“加水”或“补水”的数目,用墨笔写在银锭上面之后,就可以在当地流通了。但是,核定的结果只在当地有效,如果是流通到了外地,又需要由当地公估局的验色师另行称重验色。

各地使用的银两记账单位大多数也都不一致,譬如上海使用的银两记账单位称为“规元”,这是因为上海早先没有标准货币,选用西班牙的“本洋”为记账单位,“本洋”停铸之后又用过去豆商的计算单位“规元”为单位,其用意与中世纪威尼斯的银行货币相同。因此,上海市面上的元宝,在支付时需要先折合成纹银,然后再换算成规元。天津的银两记账单位叫“行化”,汉口的叫“洋例”,它们与上海的规元性质相同,使用的时候都必须先折合成纹银再换算,十分烦琐。这在没有计算器的古代,也只有发明了算盘的中国人才能做得到!

英国东印度公司所属的印度造币局,曾经对我国通用的银锭进行过化验分析,结果与公估局所核验的“加水”数目完全相符,分毫不差。例如印度造币局测得“二五宝”的含银量为982.143‰,纹银的含银量为935.374‰,“二五宝”的成色为纹银的1.05倍(982.143‰÷935.374‰=1.05),因此一个五十两重的“二五宝”对纹银的作价就为52.5两(50两×1.05=52.5两),即“加水”二两五钱。公估局的验色师全凭眼力及经验判断银两的成色,丝毫不借助外力,却能与化验的结果完全相符,这正是银两时代各地成色不一的银锭能够发挥货币职能的保证,而公估局验色师的高超技能更是深为世人所惊叹折服!

元宝(银锭)作为我国古代一种传统的银币,自唐宋直到1933年的废两改元,一千多年来始终是我国古代银币最主要的货币形态,更是近代上海各银行间清算的主要货币,以及金融界和商界最重要的储备金,对中国社会经济的影响十分深远。但是因为元宝(银锭)在使用的时候还需要称重、验色、核算,而不能凭个数流通,属于称量货币,仍然还是一种落后的货币形态。凡此种种的不便,都为重量、成色标准统一的欧美银币在东南沿海地区的输入及流通创造了条件,同时也为清朝后来自铸银圆预留了伏笔。以货币改革为先导,开启了中国社会变革的序幕。

大众普遍知道,银子啥时候开始当货币使,大家看法不一样。有人觉得它打老早就是货币了,稍微懂点历史的人却认为是从明朝才开始的。可实际上呢,银子变成广泛流通的货币,这中间可是经过了上千年的漫长发展呢。

【白银初显货币属性】

早在殷商的时候,白银就冒头了,是个贵重玩意儿呢。那时候啊,白银主要用来打造祭祀用的礼器、漂亮的饰品,还能当赏赐品,这可都是尊贵和稀有的象征。《尚书・禹贡》里写着,“惟金三品,黄、白、赤”,这里面的“白”说的就是白银,这就说明白银在当时就挺受看重的。

春秋战国的时候,商品经济开始有了初步的发展。白银虽然还没成为主要货币,可在一些大数额的交易还有赏赐当中,已经是经常出现了。楚国的“郢爰”金版呢,主要是用黄金做的,不过也有少量银子做的版本。这些金版或者银版会被切成小块用来交易,这就说明白银已经开始有一定的货币特性了。

秦汉的时候,白银在经济活动里的作用变得越来越重要了。秦始皇统一六国之后,虽然把半两钱当作法定货币,可白银也被用在大额贸易结算和赏赐上。汉武帝那时候,为了满足财政方面的需求,还铸造过“白金三品”呢。只是因为价值设定得不合理,所以流通的时间不长。但这个做法也表明白银在货币体系当中地位很重要。

三国那时候,社会乱哄哄的,货币经济也被冲击了。不过白银又贵重又稳定,仍然是很重要的财富储存方式。曹操就曾经赏给手下好多金银,这里面就有白银呢。

【白银踏入流通环节】

唐宋的时候,内陆金银矿资源不多,白银比较稀缺,所以它价值稳定这一特性在人们心里变得更突出了。那时候传统铜钱不够用,纸币又容易贬值,大额交易也没有好的办法,白银就慢慢进入商品流通领域了。宋朝有明确记载,“轻赍银”是用来折算大宗商品的。

《续资治通鉴长编》里讲,在茶叶的买卖里,每100贯的货物,得拿60贯用铜钱来付,剩下的40贯呢,可以用金银来折算缴纳。在福建、两广这些产银的地方,开始把各种物资都折换成白银之后再统一上交赋税。

虽然这只是个别地方的特殊状况,就像同一时期江南某些时候拿当地盛产的绢帛来折算一样,不过这可是白银朝着主流货币迈进了重要一步的标志啊。

元朝和明初的时候,官方铸造的银锭就冒头了,但那时候的银锭主要是为了满足王朝收税和军事方面的需求。一直到1436年,明英宗朱祁镇把长江下游以及东南沿海那些省份原来用纸币交的田赋改成用白银来征收,打这起,民间使用银子才一天比一天频繁起来。

好多对明朝历史比较了解的人都觉得,民间大量使用白银是在隆庆年间之后的事儿。可实际上呢,历史的发展哪能一下子就变成那样啊。在隆庆之前的嘉靖十四年,吏部左侍郎靳学颜就提议禁止民间使用白银,要加强铜钱的流通。为啥呢?因为在东南地区,不少有钱人家存的白银能有几十万两之多,可朝廷的库存才一百多万两,这些富户的财富规模已经对明朝的经济体系产生特别大的冲击了。

但咱们现在看到的版本,不管是施耐庵写的原著,还是他徒弟罗贯中写的《三国演义》,都是嘉靖年间刊印的。在流传的时候,为了让普通读者好理解,书里的情节很可能根据明代中期的支付习惯被修改过了。

【民间用银已成规模】

隆庆那时候,朝廷不再限制民间的海外贸易了。于是乎,好多白银就一股脑儿地涌进中国,这些白银是来换茶叶、丝绸还有瓷器之类的东西的。就这么着,中国开始了长达500年的白银时代。这事儿乍一看,那可真是个大好事啊,隆庆开海这件事也常常被当作明穆宗很贤明的一个重要证据。可不少人却觉得,恰恰就是这大量白银涌进来,最后让明朝的经济体系垮掉了。

对普通老百姓来说,海贸得来的好多白银都在商人和各个州府那儿攥着呢。老百姓干的是农业生产的活儿,没法直接从海贸里拿到白银。张居正搞了“一条鞭法”以后,规定交税只能用银子,这么一来,以前拿实物交税的樵夫和农民,就只能把自己的劳动成果换算成碎银子了。可在换算的时候,老百姓没有议价的权力,100斤大米能折成多少银子,自己可做不了主。

站在朝廷的角度来讲,白银大量涌入并且被广泛运用之后,上层在货币的发行与流通方面就完全丧失了主导权。以前呢,就算是滥铸铜钱、滥印宝钞,虽说也会引发经济波动,可好歹还处于国家能够掌控的范围之内,是可以进行调整的。

不过,在那个时候白银不用铸造,老百姓直接称重量来用就行,就好比现在做买卖的人每人都有个二维码,那时候做买卖的人每人都有一杆小秤。明朝就这么轻易地把通过铸币发行来影响经济活动和民众生活的主导权给放弃了。

隆庆和万历初年的时候,有大量白银流入,国库也一天比一天充实,所以这一弊端还没暴露出来。不过呢,西班牙开始搞贸易限制,日本德川幕府又闭关锁国,白银的几个关键来源一下子就少了很多。国内本来就有的那些白银,又因为银本位的关系,被有钱人家都深埋到自家地窖里了,这么一来,社会上能流通的银两就越来越少,最后就闹起银荒来了。

银荒之下,朝廷收税只要银子。老百姓没办法,只能把收成低价折成白银去交税,于是就有了“税剩、灯谷剩多而民相甩卖其妻子”这种惨事。

明朝那些统治者啊,压根就没什么经济方面的概念。你看那国库都空了,他们能想出啥招儿呢?简单又粗暴的办法呗。一方面呢,搞些新的税种出来,硬往地方上摊派,这不就加重老百姓的负担了嘛;另一方面呢,又弄个矿监税,对着那些经济发达的地方啊,就公开地抢夺。

这一连串的做法,不但让老百姓的日子更不好过了,还惹恼了富户们,这就给后来李自成起义之类的农民运动的爆发预先埋下了隐患。

明末的事儿乱得很,经济问题不过是其中一部分。常说“银子越多,朝廷越穷,大明越乱套”,说到底,就是明朝管不住货币体系了。白银货币化这一过程,对明朝的经济发展和社会走向影响深远,也给咱们留下了珍贵的历史经验教训。

文本是从@玄九尘的视频里来的。

内容提要:五十两银锭是明代官铸银锭,其用途、形制和重量等特征的历时性变化见证了明代白银货币化与税收白银化的复杂进程,是研究明代币制改革和国家经济体系的重要资料。本文通过梳理357枚明代五十两银锭的特征信息,总结了明代各类型五十两银锭的时空变化规律并结合文献理解其背后动因。明代早期到晚期,五十两银锭的生产单位由中央转移至地方,银锭形制从单一走向多样化。至明代晚期,各地银锭形制形成地方性特征,且呈现出王朝腹地相似度高,边疆各地差异较大的格局。与形制的多样化趋势不同,银锭的重量逐步接近标准重量且精密度上升,这源于中央政府对砝码管理和税银问责制度的逐步建立。此外,各地税银起运比例和运输路线对银锭的形制特征也存在显著的影响,起运比例大和运输路线重合度高的地区之间银锭形制更接近。五十两银锭一方面见证了明代赋役体制改革中税银生产与管理政策的蜕变,同时也反映了明代晚期各地税银的起运图景。

一 引言

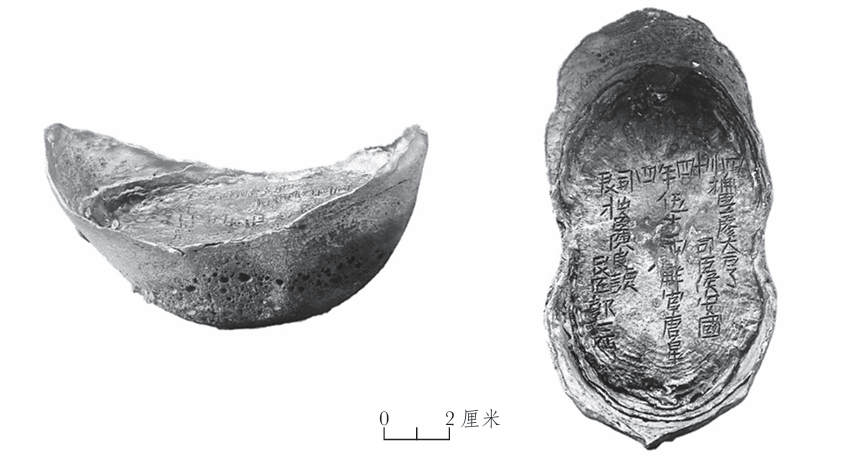

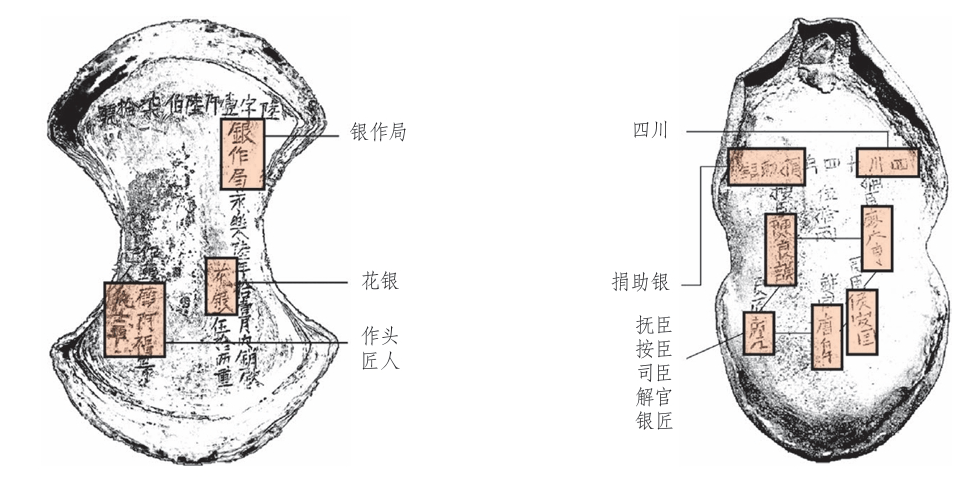

明代银锭主要有五十两、四十两、三十两、二十五两、二十两、十两及二两等多种规格,其中五十两银锭是明代政府的官铸银锭,均为弧首束腰,首尾两端向上起翅,底面有蜂窝状气孔,顶面多呈现向心状水波纹。银锭顶面因常錾刻或戳印铭文而被称为铭文面,铭文内容常包括生产时间、地点、税银性质、重量、官员姓名以及银匠姓名等信息(图一)。明代最早的五十两银锭是“金花银”或“花银”,主要与永乐年间迁都有关。迁都之前,由江南地区负责供给南京的皇室开销及官员俸禄,北方负责供给北部边防军队费用[1]。迁都北京之后,南京最初依然起到经济中心的作用,钱粮等需要运输到北方作为官员俸禄开支。这种长途运输钱粮的不便刺激了农业税收折银,再将白银运往北方[2]。《明史》记载“南畿、浙江、江西、湖广、福建、广东、广西米麦共四百余万石,折银百万余两,入内承运库,谓之金花银”[3]。明代中晚期,一条鞭法的赋税改革直接影响了税银应用范围与流转方式。嘉靖八年(1529年),户部尚书奏请“各处解到库银,率多细碎,易起盗端,乞行各府州县,今后务将成锭起解,并纪年月及官吏银匠姓名”[4],提议将在各地方征收的细碎银子铸造成银锭进行押解。而后,“各该州县今后解纳银两,俱要五十两为一锭,用工部原降天平法字秤收”[5],各地方税银解纳之前均先在当地铸造成五十两银锭。从这一时期开始,五十两银锭铸造于各地方政府,成为地方税收向外运输的重要载体,贯穿明代财政体系。作为链接民间白银和官方税银的媒介,五十两银锭见证了明代白银货币与税收白银化的进程,是研究明代币制改革和国家经济体系的重要资料。目前所见明代五十两银锭的实物资料较为丰富,总量超过500枚,本研究通过对其中有照片或拓片及尺寸信息的357枚五十两银锭的形制和铭文信息进行系统梳理,观察其历时性变化规律以及银锭形制的区域性差异,对明代赋役制度改革过程中税银生产与监管机制的演化过程进行探讨。

图一 明代五十两银锭外观示意图[6]

二 明代五十两税银银锭考古发现

本文研究五十两银锭的主体来自于墓葬和窖藏类遗址的考古发掘资料,另有少量银锭为中国国家博物馆[7]、中国财税博物馆[8]、湖北省博物馆[9]、上海市博物馆馆藏文物[10]和中国人民银行的库藏银锭[11]。本文依据李晓萍研究将税银性质分为田赋折色及其派生银、政府日常开支银、人口管理银、军事用途银、专项收入课银和内库银六大类[12],以下简要介绍各地五十两银锭出土地点和已公布的部分生产地点和税银性质信息。

安徽:1984年安徽宣城原政法楼工地取土时发现一红陶罐,内有五十两银锭9枚,银锭铭文显示年代为万历四十六年(1618年),1枚生产于安徽定远县,其余生产地点均位于山西,税银性质包括田赋折色及其派生银和军事用途银两类[13]。

北京:1956年于昌平天寿山麓发掘定陵为明神宗万历皇帝陵墓,共出土银锭65枚,主要放置于万历帝和孝端、孝靖后的棺椁内,万历帝30枚,孝端后30枚,孝靖后5枚,其中44枚为50两银锭。银锭性质主要为田赋及其派生银和专项收入银,生产时间为万历四十六年(1618年)前后,生产地点集中于现今江西、浙江和江苏三省[14];1957年在北京右安门外明代万贵夫妇墓的棺内出土8枚五十两银锭,铸造时间集中于永乐(1403-1424)和宣德(1426-1435)时期,生产地点均位于云南,税银性质为“闸办银课”。明代由朝廷派出官吏管理征收的银课称为“闸办银课”,为专项收入类税银[15];1977年北京海淀区八里庄明代武清侯李伟夫妇合葬墓出土五十两银锭4枚,均出土于夫人王氏棺内,银锭铸造时间为万历十三年(1585年),铸造地点位于今江苏省苏州市,形质为田赋折色及其派生银[16]。

广东:1988年时于德庆县九江镇修路取土时发现6枚明代五十两银锭,银锭铸造时间为崇祯十六年(1643年),生产地点均位于广东和广西两地,税银性质包括田赋折色及其派生银和军事用途银[17]。

湖北:2001年发掘钟祥梁庄王墓,位于长滩镇大红村二组,据墓志梁庄王薨于正统六年(1441年),王妃薨于景泰二年(1451年)。共出土4枚五十两银锭,2枚出于棺内,2枚出于后室。其中2枚为“(随)驾银作局销熔花银”,2枚为“内承运库花银”。银作局与御用监、内官监共同构成明代内府作坊,是明代官方银器制作的主要机构[18]。4枚银锭均为中央机构生产的田赋折色及其派生银[19]。1956年清理蕲春荆端王次妃墓葬,于砖室墓四角出土五十两银锭4枚,银锭铸造时间是正德七年(1512年)至正德十二年(1517年),生产地点均位于湖北,税银性质为人口管理银[20]。

江苏:1974年发掘南京明黔国公沐昌祚夫妇合葬墓,墓葬年代为明代晚期,出土4枚五十两银锭[21]。

上海:1984年时金山县松隐乡明代宅基施工时发现五十两银锭5枚,银锭均为田赋折色及其派生银[22]。

四川:1955年发掘洪雅红星乡明墓,于东室出土大小银锭逾百枚,共重1430两5钱。银锭最重的有62两7钱,最轻的1两4钱,其中53枚为五十两银锭,铭文显示此批银锭来自福建,为地方政府生产,按税银性质可分为田赋折色及其派生银、政府日常开支银和人口管理银四类[23]。2016年起发掘彭山江口明末战场遗址,遗址为1646年“江口之战”地点[24]。出水文物种类以金、银等金属器物为主,其中包括大量明代五十两税银银锭[25]。本文使用了目前已公布资料的187枚银锭,银锭生产地点主要集中于四川盆地及华中地区,少量于云南、贵州等西南地区,零星分布于北方和长江下游地区[26]。银锭性质多样,涵盖除了内库银外的其余五类,田赋折色及其派生银、政府日常开支银、人口管理银、军事用途银和专项收入银[27]。

重庆:1981年长寿县火神庙街发现明代金银器窖藏,出土五十两银锭1枚[28]。

浙江:1968年发掘明“青词宰相”袁炜墓,位于余姚南山袁马村,出土银锭4枚,银锭生产时间为嘉靖三十八年(1559年),生产地点位于现今的安徽宿州和江苏南京,税银性质包括田赋折色及其派生银、人口管理银和专项收入银[29]。

三 明代五十两银锭的类型与分区

明代银锭大致承袭了宋元银锭(铤)弧首束腰的造型,但锭首、束腰以及双翅的形态等都具有鲜明的时代特征。与前代银锭相较,明代银锭更加立体,双翅拉长,锭身抬高,进一步摆脱了平板造型。以往对于各代银锭的形制分类多数基于重量,例如梁庄王墓报告将出土银锭被分为2型,分别是五十两银锭和小银锭[30]。金德平曾对1466枚中国钱币博物馆收藏以清代为主的各代银锭进行分类,首先以清代乾嘉时期分为早晚两期,晚期分为5类,分别为腰锭、槽锭、椭圆锭、中元宝、大元宝、方宝、小银锭和杂类银锭,并按重量分为3个等级,大元宝、方宝为五十两,中元宝、椭圆锭和砝码锭为十两左右,部分地区有四两左右的槽锭、腰锭和圆锭[31]。目前尚未有学者对明代五十两银锭的形制进行系统分类。本文依据已公布的明代五十两税银银锭材料,依据银锭形状、翅长和高度等特征,可将明代五十两税银分为A、B、C、D、E五型。

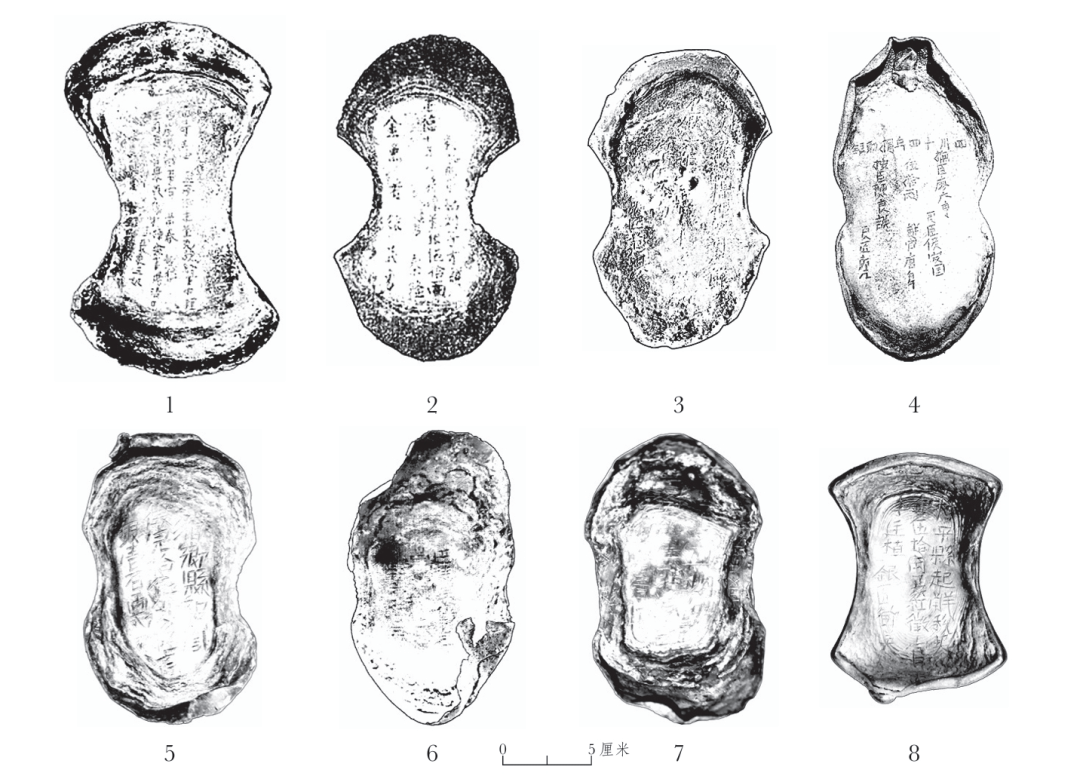

A型银锭的铭文面正投影可见四角,表面光滑,铭文面较平,两端起翅短且翅形规整。部分银锭锭首弧度、高度和长宽比存在差异,根据铭文内容可知A型银锭生产时间跨度较大,根据年代早晚对A型银锭内部银锭形制进行细化分为3式,从AI式到AIII式,银锭逐渐立体,且呈由细长到短宽的变化趋势。

AI式锭首弧度较小,高度小,银锭整体扁平而瘦长,以北京右安门明墓出土的永乐年间闸办银课为典型(图二:1)[32];AII式的典型标本为出土于刘娘井明墓的正德七年(1512年)的禄米银,其锭首弧度较AI式略大,高度更高,银锭比永乐时期更显宽厚(图二:2)[33];AIII式较AII式银锭高度增高,银锭立体度更高,铭文面面积变小。同时,银锭长宽比进一步缩小,铭文面较AII式更加短宽,以彭山江口明末战场遗址的崇祯十四年(1641年)云南布政使司新饷杂项银为代表(图二:3)[34]。

B型银锭的典型标本是四川江口明末战场遗址出水的崇祯十四年(1641年)四川捐助银[35]。铭文面正投影不见四角,表面光滑,铭文面较平,银锭首尾两端的弧形非正圆弧,略尖,束腰短,银锭整体接近椭圆形。两端起翅较短,多有向内的弯折(图二:4)。

图二 各型银锭标本

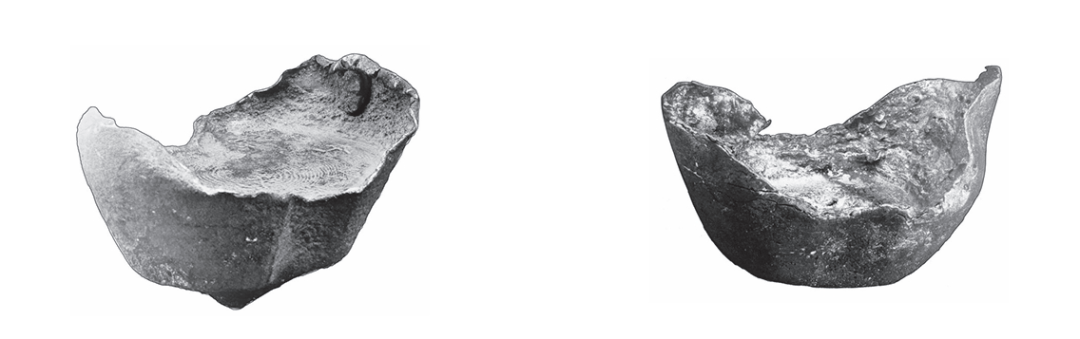

C型银锭的铭文面正投影不见四角,表面粗糙,铭文面不平,中间低,四周高,常伴有阶梯状升降。两端起翅长度较长,多可见向内卷曲。依据银锭侧面是否存在折棱可分为Ca和Cb两个亚型。Ca型银锭以江口遗址出水的通城县秋粮银为例,侧面可见清晰的折棱,底部常有凸起,Cb型银锭以江口遗址出水的巴陵县轻赍银为例,侧面不见折棱,锭身更圆润(图三)[36]。

D型银锭铭文面正投影不见四角,表面粗糙,铭文面不平,中间低,四周高,常伴有阶梯状升降。两端起翅长度较C型略短,常有弯曲。束腰长而宽,收敛程度小,银锭铭文面正投影接近于圆角方形,以江口遗址出水的赣州府崇祯十四年(1641年)宗禄银为代表(图二:7)[37]。

E型银锭锭首圆弧极小,带有四角,表面光滑。铭文面中间低,四周高。两端起翅不明显,银锭高度较高,整体接近于立方体,以江口遗址出水的桂平县税契银为典型代表(图二:8)[38]。

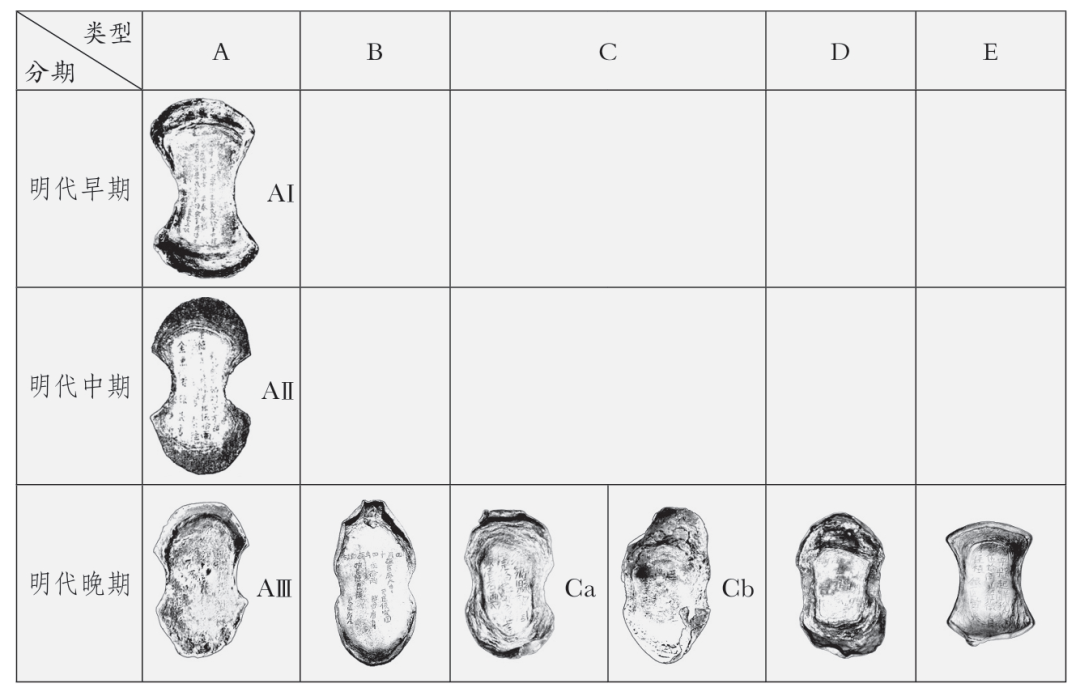

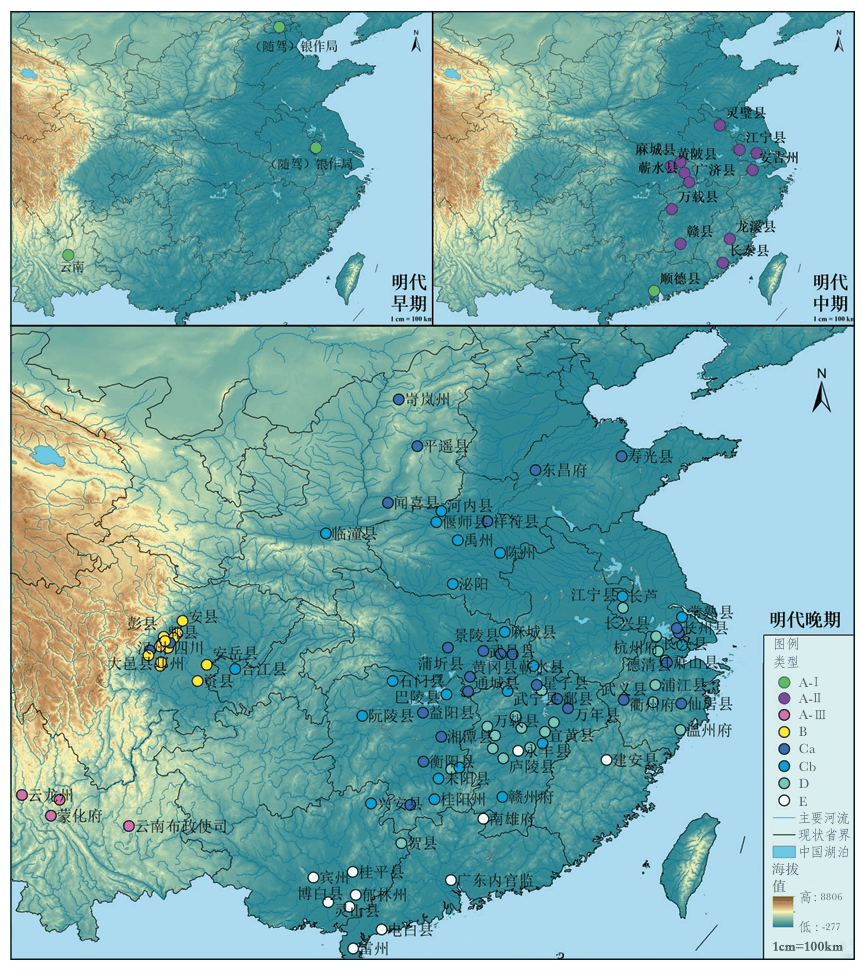

本文依据陈梧桐的观点,以正统七年(1442年)和万历十年(1582年)为界分为明代早期、中期和晚期,将类型分析结果依据银锭铭文中的生产时间绘制图四,明代早期和中期银锭形制特征较为单一,AⅠ和AⅡ分别对应这两个时期的五十两银锭形制特征。明代晚期银锭类型较为丰富,同时包括AⅢ、B、C、E、D五型,银锭的形制特征在明代呈现出单一到多样的演化。

图四 明代五十两银锭类型与分期

依据生产地点信息绘制图五,明代早期已发现五十两税银的生产地点涉及今华北、东南和西南地区,地域跨度大,但银锭外观统一,可见当时五十两银锭的范形有统一标准(图五)。这些银锭中的大多数为“(随驾)银作局”生产的“(金)花银”。银作局是明代最重要的金银器制作部门,其主要功能是掌造内府的金银器用,是由中央政府掌管的内府机构[39],北京的随驾银作局可能使用了与南京相同的银锭模具。生产于云南的铭文为“闸办银课”银锭实际上也是由中央政府管理的。银课指银矿税,最初通过一年一次的“岁办”形式征收,后改为“闸办”,意为在原本税额的基础上,再由朝廷派遣官员征纳额外的税额[40]。具体来说,以宣德七年(1432年)生产的“闸办银课”为例,其铭文内容为“云南闸办银课……内官监太监山寿内官内使童海来伴阮存/监察御史秦献给事中蒋辅/高树场听选官龙□伦王□/三司委官洱海卫指挥佥事夏良等百长张□/宣德七年三月日银匠作头何□□铸”[41],铭文中明确记录了督办的内官监太监、监察御史、地方官员及银匠的姓名,虽其生产地点在云南,但由中央官员甚至内官监太监负责督办。可见这一时期,相当比例的五十两税银的生产均由中央政府直接或间接管理,尽管目前发现的明代早期银锭数量不多,但广域上银锭形制的统一表明中央政府对明早期的银锭生产环节的控制是严格的。

图五 明代各期不同类型银锭分布图

明代中期,银锭的生产地点集中在江苏、福建、江西、广东及湖广的东部,不见内府机构生产的银锭。经统计,这一时期税银性质中86.7%为各类粮食折色银,6.7%为“折绢银”,另有6.6%性质不明。正统元年(1436年),明政府在部分地区颁行粮食税折银的政策,最初开始粮食税折银的地区主要覆盖现今浙江、江西、湖广、广东和广西[42],从时间和空间上均与已发现的明中期五十两税银情况相符。这些银锭中除1枚为AI式外,其余所有均为AII式,可见这一时期,各地方生产地点仍使用形制接近的范进行银锭浇铸,但与明早期不同,未见中央政府直接参与或管理税银生产活动的证据。

明代晚期五十两税银类型较丰富且呈现出明显的区域性分布,AIII式为云南特有;B型仅见于四川地区;C型主要集中于华中和北方地区,在东南沿海和四川部分地区也可见该型。其中Ca型和Cb型在部分地区存在区域性的差异,山西和山东地区均为Ca型,河南地区则以Cb型为主;D型主要分布于浙江和江西;E型集中于东南沿海地区。明代晚期较明代早中期最明显的特点是全国范围内五十两税银的外观不再有统一的标准,也未见中央政府参与或管理税银生产的现象。云南、四川、广东、广西、山东、山西、河南、湖南以及湖北均呈现出省内统一的特征,但在江苏、浙江、江西地区则同一布政司内部银锭外观也存在一定差异。

五十两税银作为明政府的官铸银锭,形制能够反映区域之间的税赋协济和政府间的经济沟通。C型银锭数量最多、分布最广,主要分布明王朝的腹地,虽然Ca和Cb在山东、山西和河南等地存在显著的区域性分布,但在广域范围内,这些地区的银锭外观特征接近。相对地,西南、南部和东南等边缘地区则出现各自的地方性特征。

四 五十两银锭的历时性变化

明代早期的五十两银锭税种以田赋折色及其派生银为主,常见的“金花银”或“花银”铭文即来源于此。《明史》记载“南畿、浙江、江西、湖广、福建、广东、广西米麦共四百余万石,折银百万余两,入内承运库,谓之金花银”[43]。这些早期税收折银可能以碎银的形式被征收并运输到中央,再由以银作局为代表的内府机构统一生产铸成五十两银锭。永乐十六年(1418年)到宣德八年(1433年)时期的云南银锭虽为地方生产,但银锭的性质均为专项收入银,生产过程受到了中央的严格监督,其形制与中央内府铸造的银锭基本一致,可能体现了明代早中期中央主导开发云南银矿资源的历程。

明代中晚期,一条鞭法的赋税改革直接影响了税银应用范围与流转方式。一条鞭法通过折银的方式实现全部赋役的征收,“凡额办、派办、京库岁需与存留……土贡方物,悉并为一条,皆计亩征银。立法颇为简便”[44],在此税赋政策下,白银正式进入国家经济体系。这一税收思想开始于嘉靖时期[45],嘉靖八年(1529年),户部尚书奏请“各处解到库银,率多细碎,易起盗端,乞行各府州县,今后务将成锭起解,并纪年月及官吏银匠姓名”[46],提议将在各地方征收的细碎银子铸造成银锭进行押解。而后,山东、山西等各地方税银解纳之前均先在当地铸造成五十两每锭,“各该州县今后解纳银两,俱要五十两为一锭,用工部原降天平法字秤收”[47]。这一时期五十两银锭与明早期主要用于结算俸禄和提交专项收入不同,它是从全国各地方向中央缴纳各类税赋最主要的运输形式,由各地方将征收的碎银重新熔铸成锭之后向国家押解。银锭铭文也显示明代晚期的五十两银锭铭文中的生产单位则均为地方政府,不见内府机构生产的银锭,说明银锭生产地点发生了下移,进而导致了明代晚期银锭形制的多样化。

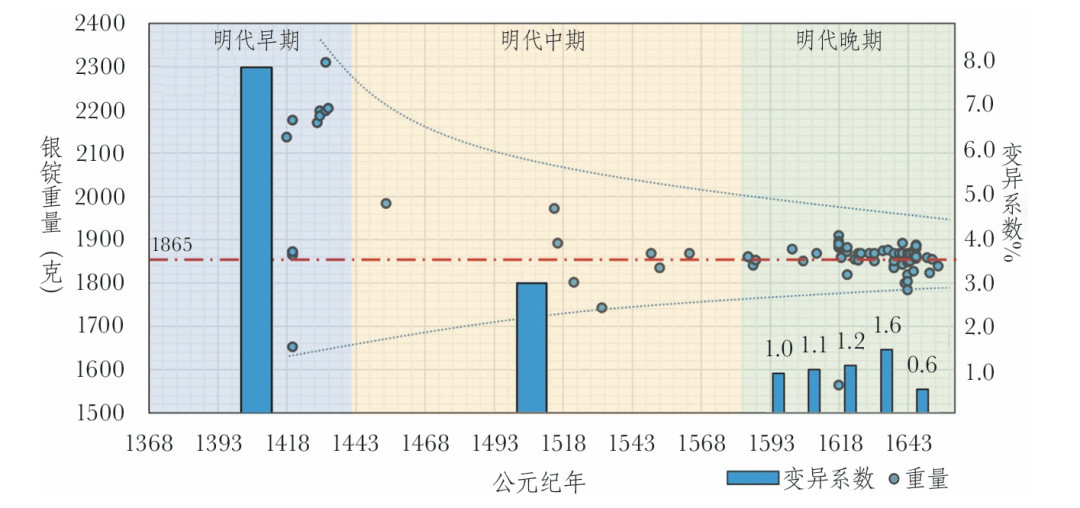

随着白银货币职能的逐步发展,针对五十两银锭重量与成色的监管也变得愈发严格。由于明代白银始终以称量货币的形式流通,重量和成色是衡量白银价值的实际尺度。依据已公布银锭重量和铭文中的铸造年代信息绘制图六,显示明代银锭重量的标准化程度随时间推移不断上升,最终稳定在五十两标准重量1865克附近[48]。由此可见,在白银货币化进程中,虽然银锭形制逐渐多样化,作为五十两银锭价值衡量的重量监管趋于严格。

检索文献可知,明政府为了确保银锭重量的问题建立了一套较为严密的监管措施。嘉靖年间,明政府规定各州府县所用重量以工部砝码为准[49]。万历时期开始,旧砝码的校正受到重视,为做到砝码不至偏轻或偏重,各地方也提出了各自的校正砝码措施[50]。而后,为避免因标准砝码损耗与校准方法不同而导致的重量区域间差异,在全国范围内推行了砝码校正制度。崇祯年间户部尚书建议:“凡解官领银即将银一锭与原发去法马一枚,共放一封付入鞘内,以为余锭之准,事完领回。”[51]每次押解银锭时,同时携带一枚地方使用的重量砝码,用该砝码检查银锭的重量,并对砝码进行校准,无误再领回地方。这保障了全国银锭称兑的相对精准,使得明代晚期各地五十两银锭的精密度逐渐提高

图六 明代银锭重量散点图

此外,由于明代晚期五十两银锭由地方铸造,针对银锭运输的监管和问责制度也被逐步建立。《明世宗实录》中记载,嘉靖十三年(1534年)根据税收流程的具体分工对银锭解运过程进行了权责归属,“定数不足,责在解官,分两不足,责在运司”[52],使得押解人员和机构之间的责任更加明确。万历时期,税银账目是官员考核的重要内容“备造册揭五本,一送接管,一送部司,一送巡视,一送工垣,一留自照”[53]。官员在任期间,税银进出的账目会经过严格的核对与问责。明代早期的五十两银锭的铭文面主要錾刻作头或匠人等生产人员姓名,以湖北钟祥明代梁庄王墓出土的永乐十八年(1420年)五十两银锭为例,银锭顶面錾刻有7列,共39字铭文,其中第5列和第6列内容为“作头徐天保等/匠人计保保”[54],记录了生产银锭的工头和工匠姓名,以对银锭生产环节进行监管。明代晚期,五十两银锭的生产继续沿用明代早期物勒工名的方式进行监管,并进一步加大监管力度,在工匠的基础上增加其他运输环节等人员的姓名。以江口明末战场出水的崇祯十四年(1641年)银锭为例,其铭文中注明“抚臣廖大亨/司臣侯安国/按臣陈良谟/解官唐皋/银匠郭一元”[55]。除银匠外,还錾刻了押运人员和相关官员的姓名,显示银锭生产和运输的监管机制在明代晚期变得更加严格(图七)。

图七 明代早期到明代晚期铭文内容变化示意图

五 明代晚期银锭的地域特征

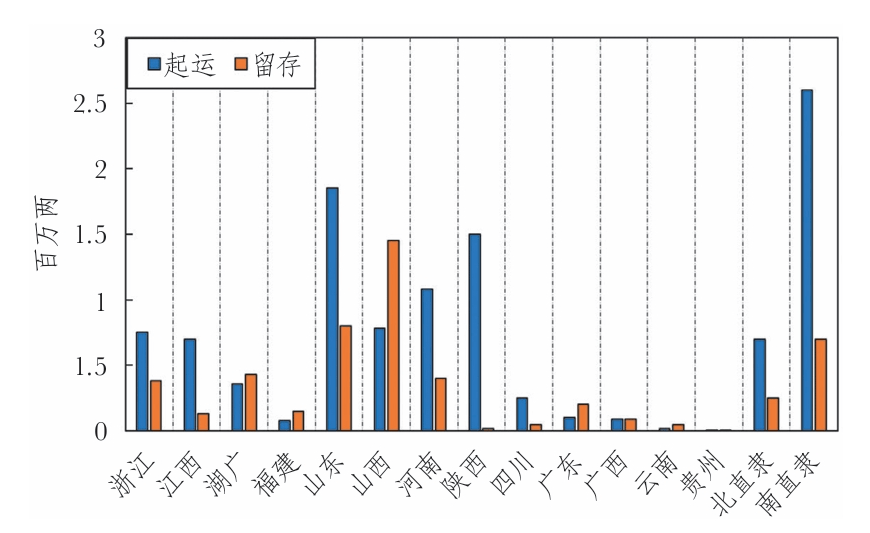

明代晚期各地税银可分为起运和存留两部分,留存部分指留在地方政府用于当地日常行政的税银,起运是指由地方政府运输至中央政府的部分税银,因此各地方政府的起运情况是国家白银流通的重要部分[56]。万明等通过整理《万历会计录》,对包括南北直隶在内的明代全国十五省每年的起运和存留白银体量进行统计[57]。由图八可知,万历年间明代十五省起运税银体量差异较大,山东、山西、河南、陕西及南北直隶的起运体量较大(图八)。相对地,福建、广东、广西、四川及云南等边疆地区的税银起运量较少。对比上述地区银锭的形制可知,起运量较大的地区间银锭多为Ca和Cb型。C型银锭是明代晚期分布范围最广,出土数量最多的类型,其生产地点分布并不受布政司行政边界的限制,即使在属于边疆地区的四川也存在少量C型银锭。这一现象可能说明向中央起运较多税银的地区均遵循这一规范,生产形制近似的银锭。与之相反,税银起运量较小的云南、四川、广西、广东等边疆地区银锭均具有相对独立的形制特征,与常见的C型银锭具有明显差异,可能与这些银锭较少运往中央有关。值得注意的是,这些地区内部不同地点所生产的银锭却具有较为统一的形制特征,这一现象说明这些地区内部同样存在银锭生产的规范,各府、州、县向布政司起运税银时也须按照这一规范生产银锭。

除此以外,银锭形制的分类还有助于观察各区域更加具体的税银运输通道与组织方式。起运税银主要由夏税和秋粮折银组成,通过漕运的形式运往中央仓场。由于交通条件等因素,一些地区税银漕运过程中会有支运,由百姓运至中转站再由官方运往中央仓。山东、河南和北直隶的大多数地区则税银直接运入京仓而不用支运[59]。这些直接运入京仓地区的五十两税银银锭形制呈现出高度趋同的现象。南直隶及江浙一带的起运方式则较为特别,这一大区域首先进行片区划分,各县依据片区划分结果运往相应的仓,“苏、松、宁、池、庐、安、广德民运粮二百七十四万石于徐州仓……应天、常、镇、淮、扬、凤、太、滁和徐,民运粮二百二十万石于临清仓,令官军接运入京通二仓”[60]。这一规定导致划为不同片区的税银,即使地理位置接近,其税银起运路径和管理完全不同,可能进而导致同一布政司内部不同片区的银锭形制存在一定差异。

图八 各省税银起运与存留体量统计柱状图[58]

六 结语

综上,明代早期到晚期,五十两税银银锭的应用范围逐渐广泛,从以田赋折色为主逐渐涵盖政府日常开支、人口管理、专项收入和军事等诸多用途。在此过程中,银锭的生产单位由中央转移至地方,而后银锭形制从单一向多样化趋势发展,至明代晚期各地形成地方性特征。五十两银锭的重量也同时发生变化,逐步接近标准的1865克,且精密度上升,这源于中央政府对砝码管理规定的逐步建立。另外,除了银锭生产与监管制度的作用,各地税银起运量和运输路线对银锭的形制特征也存在显著的影响。五十两税银作为赋税制度最重要的实物载体,其铭文、形制及重量等特征为理解明代白银进入货币体系的过程和“一条鞭法”全面推行后的经济结构提供重要线索。

附记:本研究为北京市社会科学基金青年学术带头人项目:文物溯源视野下的明代晚期白银流通研究(21DTR044)阶段性成果。感谢中国钱币博物馆杨君研究员、中央民族大学民族学与社会学学院赵俊杰教授、北京大学考古文博学院丁雨研究员在研究过程中给予的指导与帮助。

向上滑动阅读注释:

[1]黄壮钊:《明代白银财政之滥觞》,《中山大学研究生学刊》(社会科学版)2009年第4期。

[2]刘德增:《明代江南的财政白银化》,东北师范大学博士学位论文,2018年,第20-28页。

[3][35][43]《明史》,中华书局,1974年,第1963页。

[4][46](明)徐学聚:《国朝典汇》,书目文献出版社,1996年,第1323页。

[5][47](明)何士晋:《工部厂库须知》,人民出版社,2013年,第50页。

[6]王春法主编《江口沉银:四川彭山江口古战场遗址考古成果》,北京时代华文书局,2018年,第182-183页。

[7]中国国家博物馆官网,https://www. chnmuseum.cn/zp/zpml/hb/202106/t20210608_250187.shtml, 2023年5月18日。

[8]中国财税博物馆官网,http://www.fmuseum.org/sites/fmuseum/Pages/GcwwDetail, 2023年5月18日。

[9]湖北省博物馆官网,http://hbsbwg.cjyun. org/jyq/index.html, 2023年5月18日。

[10]上海博物馆官网,https://www.shanghaimuseum.net/mu/frontend/pg/article/id/CI00000652, 2023年5月18日。

[11]文四立主编《中国银锭图录》,中国金融出版社,2013年,第82-106页。

[12]李晓萍:《明代税赋银锭考》,文物出版社,2013年,第3-13页。

[13]黄胜桥:《宣城出土的明代银锭》,《黑龙江史志》2014年第15期。

[14]中国社会科学院考古研究所、定陵博物馆、北京市文物工作队:《定陵》,文物出版社,1990年,第151-165页。

[15]柳彤:《馆藏明代“闸办银课”银锭刍议》,《首都博物馆论丛》,北京燕山出版社,2017年。

[16]张先得、刘精义、呼玉恒:《北京市郊明武清侯李伟夫妇墓清理简报》,《文物》1979年第4期。

[17]陈小鸿:《广东德庆出土明代银锭》,《考古》1993年第5期。

[18]张燕芬:《明代金银器制作机构研究》,《文博学刊》2019年第3期。

[19][30][54]湖北省文物考古研究所、钟祥市博物馆:《梁庄王墓》,文物出版社,2007年,第45-46页。

[20][33]小屯:《刘娘井明墓的清理》,《文物参考资料》1958年第5期。

[21]南京市博物馆:《江苏南京市明黔国公沐昌祚、沐睿墓》,《考古》1999年第10期。

[22]王正书:《上海郊区出土明代金花银》,《文物》

[23]徐鹏章:《四川洪雅九胜山明墓出土的银锭》,《考古通讯》1956第3期。

[24][34][55]四川省文物考古研究院、国家文物局水下文化遗产保护中心、眉山市彭山区文物保护管理所:《四川眉山市彭山区江口明末战场遗址2017年ⅡT1066发掘简报》,《四川文物》2018年第5期。

[25]四川省文物考古研究院等:《四川眉山彭山江口明末战场遗址IIT0767发掘简报》,《文物》2018年第10期。

[26]上海博物馆:《熠熠千年—中国货币史中的白银》,上海书画出版社,2019年,第49页。

[27]浙江省博物馆:《银的历程—从银两到银元》,文物出版社,2015年,第88页。

[28]王豫:《重庆长寿县出土的明代窖藏金银器》,《东南文化》1994年第5期。

[29]王莲瑛:《浙江余姚明袁炜墓出土银锭》,《中国钱币》2000年第1期。

[31]金德平:《对1466枚银锭整理材料的统计和分析》,《内蒙古金融研究·钱币增刊》2005年第八辑。

[32]王显国:《首都博物馆藏明代永宣时期银锭研究—兼论明初云南银矿的开采与管理》,《中国钱币》2011年第2期。

[36]同[6],第160页、168页。

[37]同[26],第91页。

[38]同[36],第193页。

[39]张燕芬:《明代内府金银器的制作机构与作品风貌》,《故宫博物院院刊》2018年第3期。

[40]《明英宗实录》卷二四八,国家图书馆出版社,2014年,第1409页。

[41]王显国:《首都博物馆藏明代李伟夫妇墓银锭研究》,《中国钱币》2022年第3期。

[42]彭信威:《中国货币史》,上海人民出版社,2015年,第483页。

[44](清)嵇璜:《续通典》,浙江古籍出版社,1988年,典1159。

[45]丁亮:《明代浙江地方财政结构变迁》,东北师范大学博士学位论文,2014年,第12-15页。

[48]丘光明、丘隆、杨平:《中国科学技术史·度量衡卷》,科学出版社,2001年,第413-417页。

[49](明)陈子龙:《明经世文编》卷四百五十一,中华书局,1962年,第4955页。

[50](明)吕坤:《实政录》卷一,《吕坤全集》,中华书局,2008年,第910页。

[51](明)李邦华:《文水李忠肃先生集》卷一,《四库禁毁书丛刊》,北京出版社,1997年,集81-45。

[52]《明神宗实录》,“中研院”历史语言研究所,1996年,第2973页。

[53]同[5],第52页。

[56]梁方仲:《梁方仲经济史论文集》,中华书局,1988年,第201-218页。

[57][58]万明、徐英:《明代〈万历会计录〉整理与研究(三)》,中国社会科学出版社,2015年,第2129页。

[59][60]同[3],第1916-1917页。

作者:刘田 刘思然(通讯作者)[北京科技大学科技史与文化遗产研究院];刘志岩(四川省文物考古研究院)

原文刊于:《中国国家博物馆馆刊》2024年第8期